Shiki’s Weblog

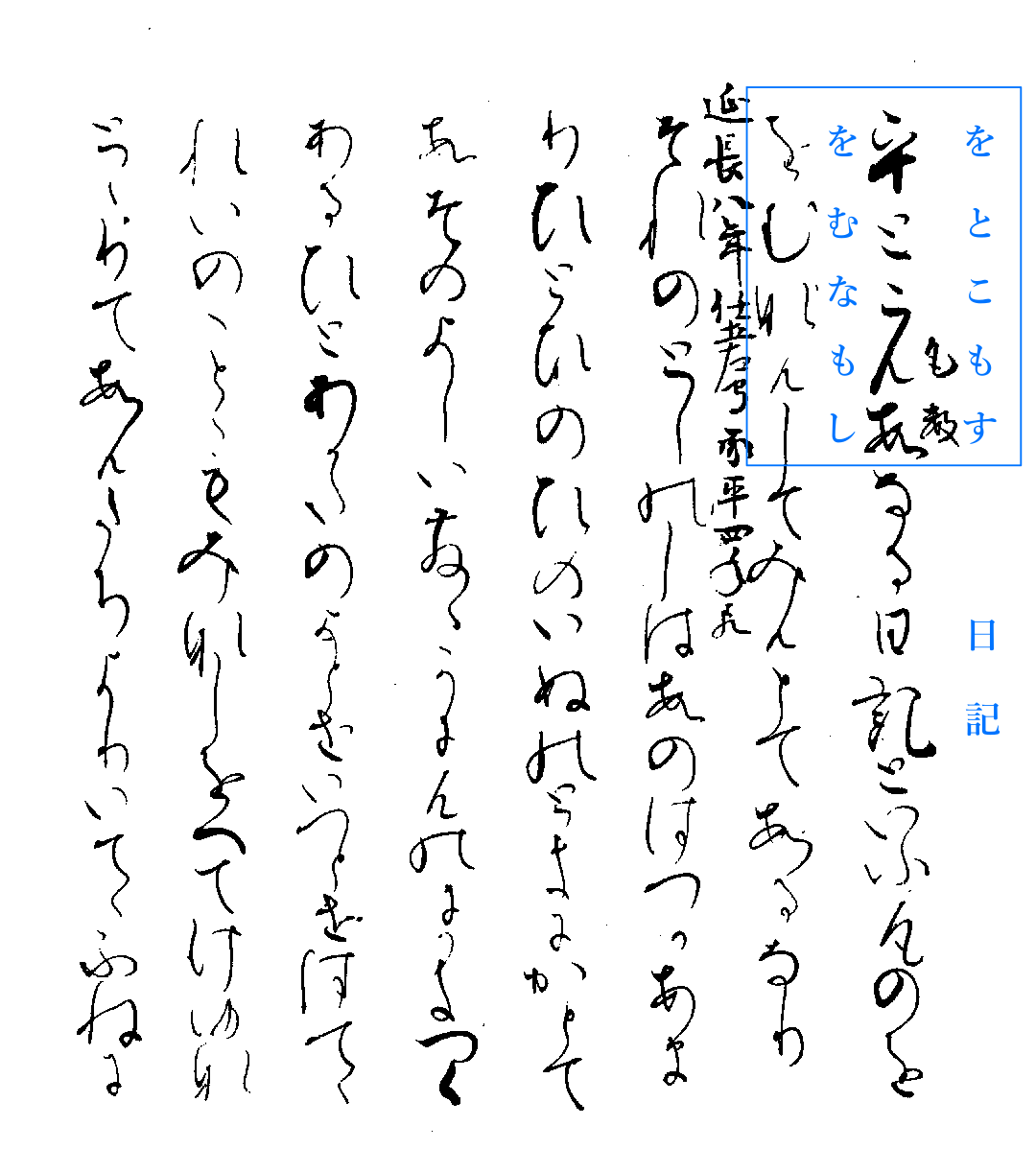

『土佐日記』を訳しなおしてみる ― その1

2019/12/31, 加筆・改訂: 2020/1/20, 2/22(二一日※2)

前回につづいて『土佐日記』から。

今回からは、『土佐日記』をこれまでの通説をあまり気にせずに訳しなおしてみます。今回は、はじめから1月6日のぶんまでです。本文は「青谿書屋本」を基本として、ほとんどひらがなだけの本文から、訳しなおしてみました。漢字や漢語は、貫之の本文よりもすこしおおくなっていますが、おおくなりすぎないように注意しました。

『土佐日記』では、和歌などを引用している部分の前後の文が、不自然に感じられるところがあります。『土佐日記』がかかれたころの和文では、引用表現がまだ完成していなかったことをしめすもののようです(参考: 「土佐日記の引用表現をめぐる諸問題」)。今回は、そのあたりはもとの感じのままに訳してあります。

参考にした文献については、前回の記事にまとめてあります。よくある訳とちがう訳にした部分や、補足があるところには、「※」をつけて、一日ごとに理由などをかきそえました。

2020/1/20追記: さいしょにのせた版にあった完全な誤訳は、『全注釈』も参考にしてひととおりなおしてみました。訳しなおしてみようなどとおもったのは、小松英雄さんの『古典再入門―『土佐日記』を入りぐちにして』がとてもおもしろかったからです。ですので、いま学校でならう「女性仮託説」や「諧謔表現説」はとりませんでした。じつは、さいしょの版では、あえて『全注釈』は見ずに訳していました。

『土佐日記』は、通説をおぼえるのではなく、「よもう」とおもうと、諸説ありすぎて、ほんとうによくわからなくなります。さいごは、じぶんのなかでいちばんしっくりきた解釈で訳してみました。将来は、いまの通説も通説でなくなっていることもあるようにおもいます。でも、だからといって、だれかがひどかったとか、そういうふうにはおもえません。本居宣長が「後の世ははづかしきものなる事」でかいたように、専門家のひとたちは、すこしずつよい解釈をみつけていっているのだとおもいます。

「達意の文章」といわれるような、いまのよみやすい文章とくらべると、『土佐日記』はほんとうにむずかしい文章です。かかれた当時にもどったとしても、よむのはむずかしいのではないでしょうか。漢文にたよらず、和文というものをつくってかこうとするのは、たいへんなことだったとおもいます。そうした努力をしる資料としても『土佐日記』はたいせつなもののようにおもいます。

『土佐日記』

はじめに

「おとこもするという日記というものを、

おんなもしてみたい」というので、(わたしが手本を)する。(※)

※ 「をとこもすなる日記といふものを をむなもしてみん とて するなり」

『土佐日記』は、だれかから依頼をうけて貫之がかいたのでは、という説があります。そのばあい、原文の「をとこもすなる日記といふものを をむなもしてみん」という部分は、その依頼の内容ということになりそうです。「『引用文』とて、~。」という文のかたちは、『土佐日記』のなかによくでてきます。

「をとこもす」からは「男文字(漢字)」が、「をむなもし」からは「女文字(ひらがな)」が連想されます。この点についても、いろいろな説があります。前回は、貫之が「あまのはら」と「あをうなはら」の対比をうまくつかっているようすをみました。「をとこもす」と「をむなもし」の対比も、貫之はわざとかいているように感じられます。

「漢文の日記はよくわからない。でも、その日記というものはかいてみたい。字はひらがながよい。とはいっても、どうかけばよいものか。(古今和歌集の仮名序をかいた)貫之なら、日記の手本もひらがなでかけるでしょう」

そんな依頼を貫之はきいていたのかもしれません。ここでは、依頼があったことがわかるように、「(わたしが手本を)」とおぎなって訳してみました。このことについては、『土佐日記』のおわりの部分でまたふれます。

12/21

それの年(※1)のしわすの21日の日の夜8時ごろに館の門をでた。そのいきさつをささっとものにかきつけ(ておい)た(※2)。

あるひとが、任国での四年め、五年めをおえて、定例のこともみんなしおえて、解由状などをとって、すんでいた館からでて、ふねにのるばしょまでわたる。だれもかれも、しっているひとも、しらないひとも、みおくりをする。数年、とくに、したしくしてきたひとたちは、わかれがたくおもって、昼からたえまなく、あれこれとさわいでいる。そうしているうちに夜もふけていた。

※1 「それのとし」=『土佐日記』は、和文で日記をかくためのお手本のような感じもあります。そうだとすると、じぶんで日記をかくときは、じっさいの年をかいてください、ということをしめすマーカーが「それ」ということになりそうです。(参考: 「土佐日記の指示表現をめぐる諸問題」)

『土佐日記』では、12月は29日でおわり、翌日は元旦になっています。12月は具注暦で小の月だったことになります。貫之が土佐から京にむけて出発したのは承平4年です。承平4年は12月が小の月になっていて、日記と一致しています。「青谿書屋本」には「延長八年任土左守承平四年歟」とかきくわえられています。これは、藤原為家か、あるいはべつの書写者が、かきくわえたものとみなされているようです。

※2 「そのよしいさゝかにものにかきつく」=ふるくは、「京までの帰路のことをこれからかいていく」と解釈されていようです。「かきつく」を「かきつぐ」とよむと、そういう感じもします。けれども、いまは、「その日、館をでるまでのいきさつをかきつけた」と解釈するようになってきているようです。「その」がさすのは、それよりもまえの文とかんがえるのが自然ということのようです。

「もの」は、「ありあわせの紙」といった意味に解釈されています。この紙は日記をかいている紙とはべつの紙のようによめます。当時は、朝おきたら、きのうのことを日記にかいたようです。「九条殿遺誡」をみると、そういう習慣であったことがうかがえます。一日のことを、ぜんぶおぼえておくのはたいへんです。日記の手本だとおもうと、メモをとっておきなさい、と貫之がおしえているような感じもします。そう解釈して文全体を意訳すると、「あとで日記にかくために、いきさつをメモしておいた」といった感じによめます。「ありあわせの紙」は、じっさいには具注暦だったような感じもします。

12/22

22日に、「和泉の国まで」と、ひらに、願をたてた。ふじわらときざねは、ふねの旅なのに(※1)、(恥じもせず)馬のはなむけをした。(ときざね以下)かみ、なか、しものひとも、みな酔いすぎて、とてもひどく海辺でさわぎみだれていた(※2)。

※ 「土佐日記を読みなおす」では、※1、※2ともに、諧謔表現ではないとしています。

※1 「ふなちなれと」=つぎの日の日記からわかるように、ふねの旅に「馬のはなむけ」をしたりするのは恥ずかしくないのかと貫之はおもっていた。

※2 「あされあへり」=これからふねの旅で心配ごともおおいのにと、ただただ貫之はあきれてみていた。

12/23

23日。やぎのやすのりというひとがいた。国で、いつも、つかっているひとではない。このひとが、おごそかなようすで、馬のはなむけをした。

守のひとがらによるのだろう。くにのひとのこころは、ふつうは、いまはとおもって、みえないものだが、こころあるひとは、(ふねの旅でも馬のはなむけをしに)はじることもなくくるのだった。これは(りっぱな)おくりものがあったからといって、ほめているわけではない。

※ この部分は「土佐日記を読みなおす」にしめされた解釈にそって訳してみました。きのうは、貫之は、ふねの旅に「馬のはなむけ」などして恥ずかしくないのかとおもっていた。けれども、これがこの国のひとたちのまごころなのだということに気づいて、ありがたくおもうようになっています。

12/24

24日。国分寺の僧官が、馬のはなむけにおいでになった。(寺の)ぜんいん、かみも、しもも、(寺でつかっている)こどもまで、酔いしれて、(いちばんかんたんな)「一」という文字さえしらないものたちが(※1)、足を十の字にふんで(※2)おどった。

※1 「一文字をたにしらぬものしが」=解釈がいろいろとわかれていて、「一文字をだにしらぬ者、し(それ)が」、あるいは、「一文字をだにしらぬ物師が」など。ここでは、前者の解釈をとりました。後者だと、もはや講師(法師)ではなく物師と、あきれてみている感じになります。

※2 「あしは十文字に ふみてそ あそふ」=念仏躍りの「軸足に対して左右の足を斜め前の方向に交差させ, ×印をつくる」という、うごきをおもわせるものであるようです。(参考: 「土佐の念仏・風流系芸能の足の所作 ― 中国貴州省銅仁地区松桃村苗族の儺堂戯の禹歩と反閇を分類基準として」)

補足: ここも諧謔表現ではないものとして訳しました。ただ、貫之はあきれてみていたのではないようにおもいます。酔ってはいても「念仏躍り」のようなことをしていたのかもしれません。

讃岐には「滝宮の念仏踊」がつたわっています。こちらは、土佐日記の時期よりもまえから1000年以上つづいているそうです。菅原道真の冥福をいのったのが由来ともされているようです。貫之にとっては、道真は怨霊のようなものだったはずです。滝宮の話をきいていれば、それはそれで、ありがたいものであったのかもしれません。

12/25

25日。守の館から文をもって呼びにきたようだ(※1)。呼ばれていって、昼も、夜も、あれやこれやと、うたよみのようなこと(※2)をしているうちに(夜も)あけてしまった。

※1 「きたなり」=「きたんなり」の「ん」の字がないだけで、断定の「なり」とする説もあるようです。そのばあいは、「呼びにきた。」 ※2 「あそふやう」=守の館で漢詩や和歌をよんだりしているのだけれど、みんなヘタだった、というようなニュアンス。

12/26

26日。守の館であるじはおおさわぎをつづけて、ともの者にまでものをやっていた。漢詩も声をあげてよんだ。やまとうたは、あるじも、まねかれたひとも、ほかのひとも、よみあっていた。漢詩は(うまいうたがなかったので)とてもここにはかけない。あるじの守のよんだのが、

みやこいてゝ きみにあはんと こしものを こしかひもなく わかれぬるかな

だったので、(京に)かえるまえの守のよんだのが、

しろたへの なみちをとほく ゆきかひて われににへきは たれならなくに

ほかのひとびとのもあったけれど、うまいうたは、なかったようだ。あれこれいって、まえの守も、いまの守も、そろっておりて、いまのあるじも、まえのあるじも、手をとりかわして、酔ったまま、こころよいことばをかわしてわかれた(※)。

※ 「いていりにけり」=まえの守は出て、いまの守ははいった。主語がべつべつの複合動詞。

12/27

27日。大津から浦戸にむけてこぎだす。そんななかで、京でうまれたおんなのこが国できゅうになくなってしまったので、このごろのでていくしたくをみても、なにごともいわなかった。京へかえるにも、おんなのこがなくなったことだけを、おもいかなしんでいる。ひとびとも(かなしみに)たえられない。

そのあいだに、あるひとがかいてみせたうた。

みやこへと おもふをものゝ かなしきは かへらぬひとの あれはなりけり

また、あるときには、

あるものと わすれつつなほ なきひとを いつらとゝふそ かなしかりける

といっていたあいだに、鹿児の崎というところに守の兄弟、また、べつのひとも、あれこれ酒などをもっておってきて、磯におりてわかれがたいことばをいった。守の館のひとびとのなかで、ここにきたひとびとは、こころあるひとだといわれて、それとなくわかった(※1)。

このようにわかれがたいことばをいって、ここのひとびとは、(うたをいう)口も(漁の)網をもつのもみんないっしょで(※2)、この海辺で(みんなで)かつぎだしたうたは、

をしとおもふ ひとやとまると あしかもの うちむれてこそ われはきにけれ

といって(そこに)いたので、こころからほめて、ゆくひとがよんだのが、

さをさせと そこひもしらぬ わたつみの ふかきこゝろを きみにみるかな

といっているあいだに、かじとりが、もののあわれ(※3)もしらずに、じぶんは酒をのんでしまったので、はやくでかけようとして、「潮がみちた。風もふくだろう」とさわいでは、ふねにのってしまおうとする。

そのとき、そこにいたひとびとは、おりふしにつけながら、ときにふさわしい漢詩などをうたった。またあるひとは、西国だけれど(東の)甲斐のうた(※4)などをうたった。そう、うたうようすは、「ふねのやかたのちりもおちて、空をゆく雲もただよっているだろう」と(中国の故事に)いうとおりだった。

こよいは、浦戸にとまる。ふじわらのときざね、たちばなのすえひら、ほかのひとびともおってきた。

※1 「いはれほのめく」=解釈には諸説あるようです。前日の「いていりにけり」もあるので、だれかがいって、著者もそうおもった、という解釈でムリはなさそう。

※2 「くちあみもゝろもちにて」=なにかはわからないけれど「くち網」というものがあってという説もあります。ここでは、口も網もみんないっしょに、という『全注釈』の説によりました。

※3 「もののあわれ」=この部分は、「もののあわれ」ということばがつかわれている、いちばんふるい文章だそうです。

※4 「甲斐のうた」は、『古今和歌集』のつぎのうただとかんがえられているようです。かひうた かひかねを ねこしやまこし ふくかせを ひとにもかもや ことつてやらむ (甲斐の嶺を、嶺をこえ山をこえてふく風がひとであれば、ことづてをたのもう)

12/28

28日。浦戸からこぎでて、大湊をめざす。そのあいだに、もと守のこ、山口のちみねが、酒や、よいものなどをもってきて、ふねにいれた。(海を)ゆきながら、のんだり、たべたりした。

※ もとの守は、京にかえらずに、土佐にのこったのでしょうか。

12/29

29日。大湊にとまった。国の医者がわざわざ、おとそ、百散、酒までもってきた。(なくなったおんなのこへの)こころざしはあるようだった。

※ 「こころさし あるにゝたり」の解釈はむずかしいようです。古語辞典をみても、本をみても、ほかのひとの訳をみても、解釈はそれぞればらばらでした。前日の山口のちみねには、こころさしさえない、というようなニュアンスもあるようです。

承平4年(934年)は12月29日で一年がおわるので、この日がおおみそかでした。

1/1 元旦

元旦。まだおなじとまりにいる。(つつんだ)白散をあるものが夜のあいだだけと、ふなやかたにさしはさんでいたようで、風にふきならさせて、海にいれて、のめなくなってしまった。「いもじ」、「あらめ」、「はがため」もない。こうしたもののない国だ。もとめてもおかなかった(※1)。ただ、おし鮎(※2)の口だけを吸った。

この吸うひとびとの口(の意味)をおし鮎がかんがえたりすることはあるだろうか。「きょうは、都にばかり、おもいをはせてしまう。」 「ちいさないえのかどのしめ縄の『なよし(※3)』の頭。ひいらぎなど。どうなっているかな」 と、(ひとびとは)いいあっているのだ(※4)。

※1 「もとめしもおかす」=土佐にないものも、あらかじめもとめておけば、手にいれられたことになります。「どんな方法で?」ということを気にかけておくと、おもしろい部分です。

※2 「おしあゆ」=おし鮎は歯固めの儀式でたべるもののひとつ。いまの京都のお正月のお菓子「花びら餅」は、「歯固め」を由来とするようです。おし鮎にみたててゴボウをつつんでいます。

※3 「なよし」=「名良し」。出世魚のボラのこと。

※4 「いひあへなる」=「いひあへるなる」という説(連体形-なり。断定)と「いひあへりなる」という説(終止形-なり。推定)があります。ここでは、おし鮎には気もちはわかるまい、と前者で解釈してあります。後者だとおし鮎がはなしあっている感じで諧謔説をとるかたちになります。ここでは、まいにち、なくなったおんなのこをおもいかえしている、という前提で訳しています。

1/2

二日。まだ、おおみなとにとまっている。国分寺の僧官がものや酒をよこした。

1/3

三日。おなじところだ。もしかすると、風や波にも「すこしだけ」とおしむこころがあるのだろうか。しんぱいだ。

1/4

四日。風がふくので、(ふねを)だせない。まさつらが、酒やよいものを(あのひとに)お贈りした。このようにものをもってきたひとに、そのままではいられず、いささかのことをさせる。ものもない(※)。にぎわしいようだけれど、おいめを感じる。

※ 「いさゝけわさせさすものもなし」=「ものもなし」のまえで文はきれてないとする説もあります。どちらかは、きめがたいようです。ここでは、きれているという理解で訳しました。

1/5

五日。波風がやまないので、まだなお、おなじところにいる。ひとびとが、ひっきりなしに、おとずれてくる。

1/6

六日。きのうとかわらない。